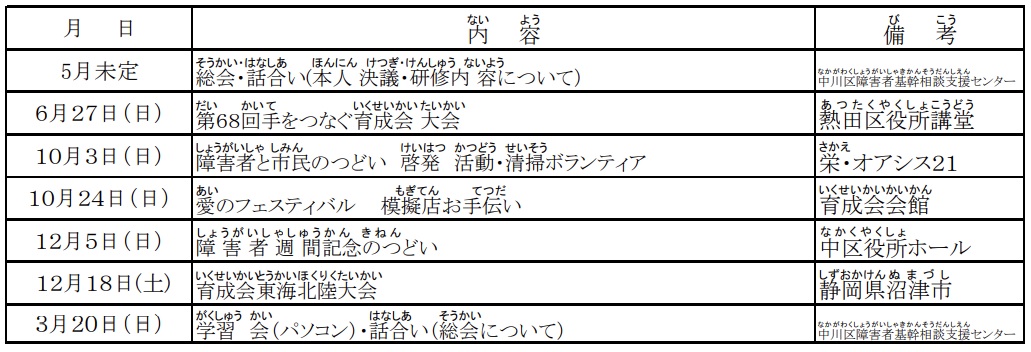

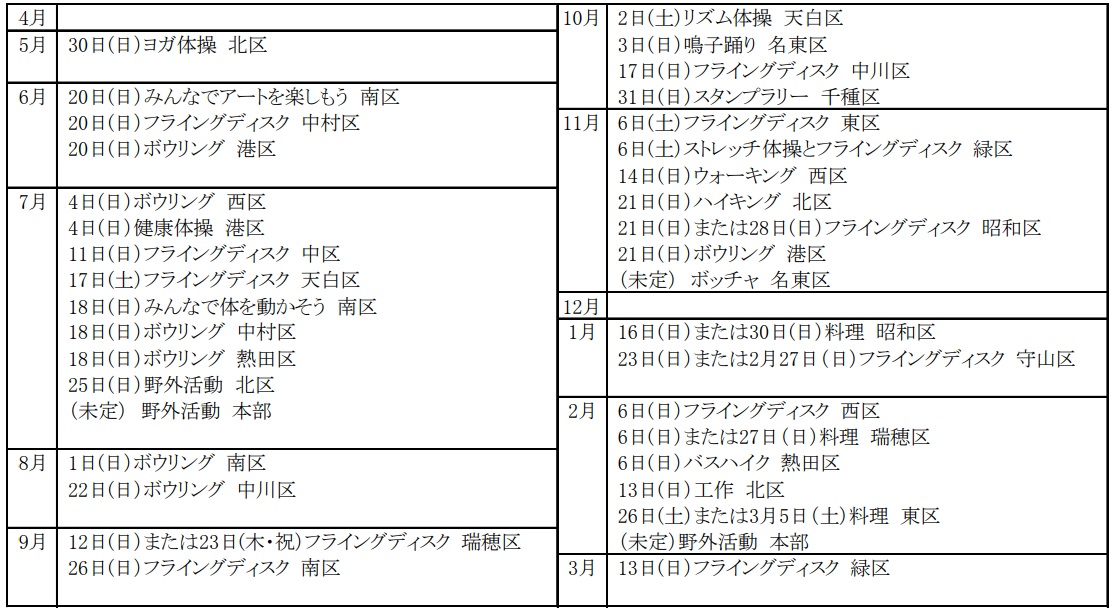

余暇活動

1)青年の会(本人の会)

青年の会は知的な障害のある人が集まって作る本人の会です。支援者の援助を受けながら自分たちで学習会やレクリェーションを計画しています。会の役員を自分たちで選び、毎月1回以上例会を開いています。学習会ではパソコンやフライングディスクを習ったり、法律の勉強をしたり、悩みを話し合っています。

レクリエーションでは、ハイキング・ボウリング・忘年会などをしています。自分たちの仲間が本人の代表として名古屋市の施策推進会議に参加し、障害者施策について意見を述べたりしています。

友達をたくさん作りたいと思っている人はぜひ青年の会に入って、一緒に参加しませんか?

青年の会は障害の重い人も軽い人も同じように参加しています。

※新型コロナウイルス感染症の状況を見て行事の中止や追加を判断します。

※日程は都合により変更になることがありますのでご了承ください。

2)青年教室

〇当法人は、平成 14 年 4 月から知的障害者(義務教育修了者)の皆様が豊かな生活を築くため、余暇支援事業の充実を目指し、障害のある方に利用していただけるよう、5ヶ所の青年教室を設置しています。

〇対象者

名古屋手をつなぐ育成会及び各支部育成会(各区・各施設)に所属する会員の子弟で

義務教育終了の男・女ただし、令和3年度に限り令和2年度の教室を申し込んだ方のみを

対象とします。

〇入会金 令和3年度は入会金は無料です。

〇行事会費 青年教室ごとに定め、必要時に徴収します。

〇各青年教室の内容

| 青年教室名 | 定員 | 主な実施場所 | 開催日 | 主な内容 |

| あつた青年教室 | 20名 | サポートセンターbeingあつた | 隔月第3土曜日 | 華道・クッキング・バスハイク等 |

| 吹上青年教室 | 20名 | サポートセンターbeing吹上 | 隔月第3土曜日 | 絵画教室・エアロビクス・バスハイク等 |

| 瑞穂青年教室 | 20名 | サポートセンターbeing瑞穂 | 隔月第3土曜日 | 調理実習・レクリエーション・バスハイク等 |

| 若水青年教室 | 20名 | サポートセンターbeing若水 | 隔月第3土曜日 | ハイキング・ボウリング等 |

| 小本青年教室 | 20名 | サポートセンターbeing小本 | 隔月第3土曜日 | 社会見学・デイキャンプ等 |

※問い合わせ 中川区障害者基幹相談支援センター

TEL(052)354―4521

3)ふれあい教室

〔実施要領〕

1.目的

知的障害者(義務教育修了の者)を対象に地域生活に必要な社会参加活動と充実した余暇活動ができるよう支援することを目的とする。

2.実施教室と実施主体

この事業のうち、市内で実施されるものについては、社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会と名古屋市との共催事業とする。

(1)料理教室はじめ屋内で行う教室は16区支部で企画・実施する。ただし、野外で行う場合は、名古屋手をつなぐ育成会本部(以下「本部」)と協議する。

(2)野外活動教室は、本部で企画・実施する。

3.参加定員と参加費

教室の種類ごとに定員をきめ、事務費(人件費を含む)を除き材料費等参加者の負担額(1人、1回当り)を定める。

4.参加希望者

(1)区支部で開催は区で、本部開催は本部で申込みを受付する。

(2)育成会会員(本人または家族)でない希望者は本部で受付する。

5.募集方法

(1)各区の会長(支部長)から会員に周知

(2)名古屋手をつなぐ育成会会報に掲載

(3)広報なごやに掲載予定

生活支援

生活支援センター相談事業

育成会相談事業では、成年後見・権利擁護・福祉サービス苦情解決・就労生活・療育教育・生活等のご相談をお受けします。今年度より「幼児・学齢期」「成年後見」「権利擁護」「就労」「生活等」の各分野の曜日担当者を設けご相談に応じます。

ご相談の内容により、専門機関、関係機関等と連携し適切な支援が得られるように図ります。

また、相談により知りえた個人情報は守秘義務を順守します。

日常のお悩みをお気軽にご相談下さい。

※ 旧優生保護法に関する相談も受け付けています。

※ ボランティアをやってみたい方の相談も受け付けています。お気軽にどうぞ。

○ 電話予約の上、ご来館ください。電話相談も受け付けています。

○ 開催日:月曜日から金曜日 時間:午前10時~午後4時

(祝日・育成会振替休日を除く)

休館日がありますので、あらかじめお電話にてお確かめ下さい。

○ 相談をお受けした場合、確認し相談票に記録します。相談により知りえた個人情報は守秘義務を順守します。匿名でのご相談もお受けしています。

【ご相談・お問い合わせ】

社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 事務局

〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目 4 番 5 号

℡052-671-6211(代) Fax052-671-6214

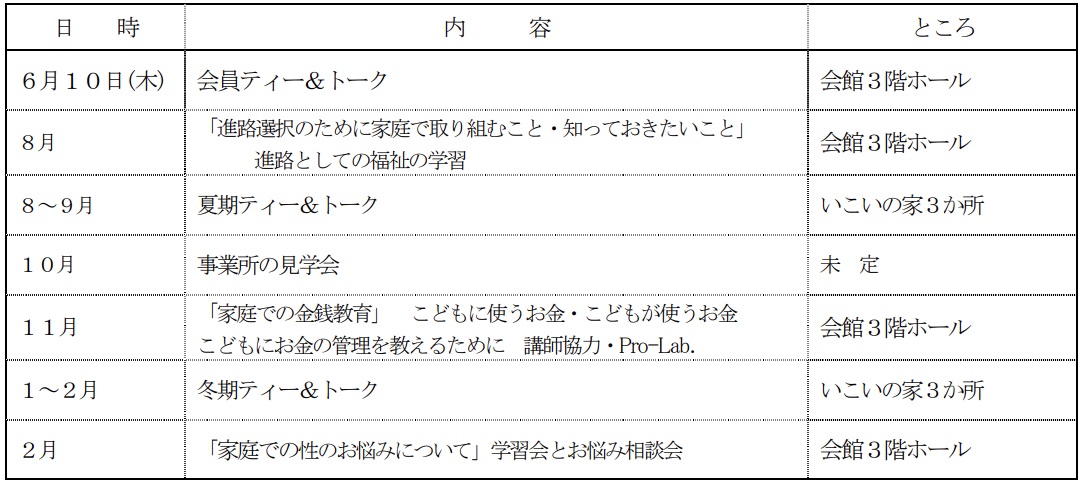

研修

1.そだつ・はたらく部会

知的な障害がある、知的発達に支援が必要な幼児期・学齢期の子どもたちにとっては、「地域で生きる」力を身につけるための「そだち」が重要であり、彼らの「はたらく」将来を見据えた「そだつ」を考えることが大切です。

そだつ・はたらく部会では、療育・教育・福祉の連携を考え、制度・支援・暮らしの関点から学び、親としてのスキルを高めあいたいと考えています。

そこで今年度も昨年度に引き続き、会員だけでなく、会員外の方に会活動を紹介することを念頭に置いた研修を行います。併せてティー&トークなどを通じ、お子様の発達に不安を抱えた若い親御さんにも育成会活動に興味を持っていただくための働きかけをしていきたいと考えます。また今年度も、NPO 法人暮らしとお金の Pro-Lab.との連携の金銭教育を実施の予定です。

部会目標 :知的障害のある子どもたち(知的発達に支援が必要な子どもたち)が「地域で生きる」力を身につけるための親の学びに取り組む

○知的障害のある子ども(知的発達に支援が必要な子ども)が地域で「そだつ」ための制度・支援の研修

○知的障害のある子ども(知的発達に支援が必要な子ども)を「はたらく」人に育てるため、「はたらき」続けるための制度・支援の研修

※新型コロナウィルス等の状況により、延期または中止の可能性もあります。

※アンガーマネジメント講座は新型コロナウィルスが終息次第開催予定です。

※部会は曜日不定期とし、日程・会場の詳細については、原則2ヶ月前の会長会にお知らせいたします。

※市内の小中学校、養護学校にも案内をできる限り配布いたします。

※年間予定は変更もございます。会長会・会報等のお知らせにご留意ください。

※ご希望に応じてワーキングや施設見学を追加して行います。お気軽にご意見・ご要望をお出しください

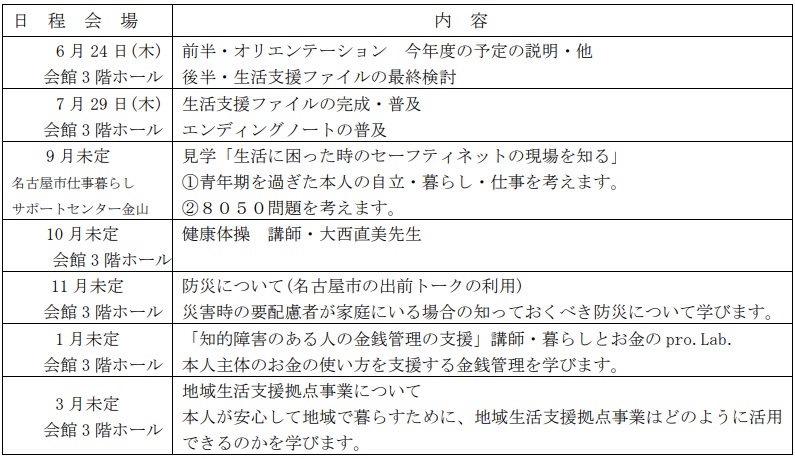

2.くらす・まもる部会

本部会は今年度より、「くらす・こうれい部会」と「まもる部会」を合併します。

初年度は、「障害のある人たちが、地域の中で人としてあたりまえに生きる権利」「一人ひとりの意思」をまもり、本人が自分らしく安心して暮らすことを理念に、多様な暮らし方や必要な支援(特に本人を中心とする地域支援のネットワークの構築)を学習していきます。中でも、「本人及び家族の高齢化」は重要な課題と考えています。

◎ 今年度の活動目標

1. 安心安全な地域生活のために必要な福祉(障害・介護)・医療の制度など地域のセーフティネットを幅広く学び、地域の中での本人主体の権利擁護・意思決定を踏まえた生活支援について考えます。

2. 昨年度のまもる部会を引き継ぎ、「知的に障害のある人のための生活支援ファイル」(本人の特性に配慮した支援の多様な情報・生活の中でのエピソードを蓄積するデータベース)を完成させます。くらす・こうれい部会が作成した「エンディングノート」(親なき後の準備のため)とともに、会員への普及を図ります。

3. 本人・親の高齢・健康を考えます。

※日程は、新型コロナ感染症の状況や他行事との調整により変更・中止とする場合があります。

その際は、会長会、支部活動対策部会、会報等で連絡しますので、ご留意ください。

※お申し出があれば、「生活支援ファイル」「エンディングノート」の活用についての説明にうかがいます。詳細については、部会担当にご相談ください

3.支援プロジェクト部会

1.活動の目的

知的・発達障害のある人が、地域の中で「その人らしい自立した暮らし」を送るためには、一人ひとりの障害特性への理解ある人が必要です。私たちは、知的・発達障害擬似体験や障害特性に応じた合理的配慮の提供等をわかりやすく啓発するために、「なごやキャラバン隊やろまいか」を令和元年度に結成しました。地域への障害特性の理解を進め、知的・発達障害のある人が地域の一員として幸せに暮らせることを目指して活動しています。

また、知的・発達障害擬似体験・家族支援プロジェクト・障害認識プロジェクト等を通して、各支部の地域での活動を支援します。

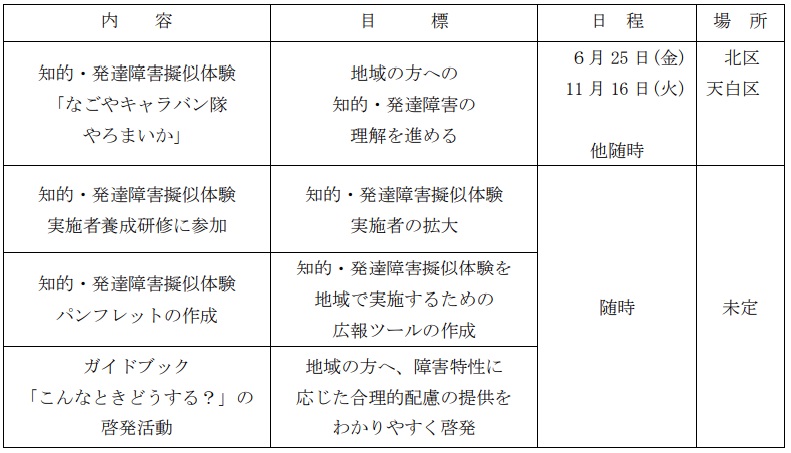

2.今年度の活動目標

(1)地域、支援者の障害理解の啓発として、知的・発達障害擬似体験を実施し、また、各支部の地域での障害理解の啓発活動を支援する。

(2)知的・発達障害擬似体験の実施者を拡大する。

(3)ガイドブック「こんなときどうする?」を使用して、地域へ障害特性に応じた合理的配慮の提供をわかりやすく啓発する。

3.年間計画

※新型コロナウィルス等の状況により、延期または中止する場合があります。

※ご依頼に関しては、随時対応致します。

※定例会は、毎月第三木曜午後に開催。その他、必要に応じて随時開催します。